ホームページ制作の期間や、いつから準備を始めるべきかといったスケジュールで悩んでいませんか?目的やサイトの規模によって制作期間は大きく変動するため、事前に全体の流れと必要なタスクを具体的に把握することが、プロジェクト成功の鍵を握ります。期間の読み違えは、公開日の遅延だけでなく、キャンペーンや事業計画に影響を及ぼし、貴重なビジネスチャンスの損失にも繋がりかねません。この記事では、ホームページ制作の全ステップごとの詳細な作業内容から、サイト種類別の具体的な期間の目安、スケジュールが変動する主要な要因、そして制作をスムーズに進めるための実践的なコツまで、数多くの制作現場を見てきたプロの視点から徹底的に解説します。計画的に準備を進め、事業の成長に貢献する理想のホームページを実現しましょう。

ホームページ制作の全体像とスケジュールの流れ 全6ステップ

ホームページ制作を成功させるためには、まずどのような工程でプロジェクトが進行するのか、その全体像を具体的に、そして深く理解することが不可欠です。多くの人がデザインやコーディングといった目に見える作業に注目しがちですが、その前後の工程こそがプロジェクトの成否を分けます。一般的なホームページ制作は、大きく分けて以下の6つのステップで構成されています。各工程で「具体的に何が行われるのか」「依頼者側は何をすべきなのか」「制作会社は何をするのか」を明確に理解することが、精度の高いスケジュール管理とプロジェクト成功への第一歩となります。これから各ステップを詳細に見ていきましょう。

【ステップ1:企画・要件定義(約2週間~1ヶ月)】

プロジェクトの成否を8割決定づけると言っても過言ではない、最も重要な土台作りのフェーズです。ここで描く設計図が曖昧だと、どんなに優れたデザイナーやエンジニアがいても、傾いた家しか建ちません。このフェーズは、単なる制作会社によるヒアリングだけでなく、依頼者と制作会社が一体となって事業の未来を描く戦略会議とも言えます。

▼目的・KPIの明確化

まず最初に、「なぜホームページを作るのか?」という根本的な問いを突き詰めます。「競合が持っているから」「古くなったから」といった漠然とした理由ではなく、事業目標に直結する具体的な目的を設定します。

〇売上向上 : 月間の問い合わせ数を現在の10件から30件に増やす、ECサイトの月商を500万円にする。

〇ブランディング: 企業の先進的なイメージを訴求し、業界内での第一想起を獲得する。

〇採用強化 : 求める人物像からのエントリー数を年間100件獲得し、採用コストを20%削減する。

このように、計測可能なKPI(重要業績評価指標)を設定することで、制作の方向性が明確になり、公開後の成果測定も可能になります。

▼ターゲットと競合の分析

次に、「誰に、何を伝えたいのか」を具体化します。ターゲットとなる顧客像(ペルソナ)を、年齢や性別、職業といったデモグラフィック情報だけでなく、価値観やライフスタイル、抱えている課題といったサイコグラフィック情報まで掘り下げて設定します。同時に、競合他社のウェブサイトを徹底的に分析します。デザインの傾向、コンテンツの内容、強みと弱みなどを洗い出し、自社が取るべき独自のポジション(差別化要因)を明確にします。この分析を通じて、市場における自社の立ち位置を客観的に把握し、勝てる戦略を構築します。

▼要件定義の具体化

目的とターゲットが定まったら、それを実現するための具体的な機能やコンテンツを定義していきます。これが「要件定義」です。

〇機能要件 : お問い合わせフォーム、ブログ機能(CMS)、会員登録機能、決済機能、

資料ダウンロード機能など、サイトが提供すべき機能。

〇非機能要件 : セキュリティ対策、表示速度、インフラ(サーバー環境)、更新・運用体制など、

サイトの品質や安定稼働に関する要件。

〇コンテンツ要件: 会社概要、事業内容、導入事例、お客様の声、ブログ記事など、各ページに掲載する情報の内容。

これらの要件を基に、サイト全体のページ構成を示す「サイトマップ」と、各ページのレイアウト設計図である「ワイヤーフレーム」を作成します。ワイヤーフレームは、どこにどの情報を配置すればユーザーが迷わず目的を達成できるか、という情報設計の骨子であり、後のデザイン制作のブレを防ぐ重要な役割を果たします。この工程をおろそかにすると、後のデザインや開発フェーズで「やはりあの機能も欲しい」「このページの構成を変えたい」といった大規模な手戻りが発生し、スケジュールの遅延と追加コストに直結するため、非常に重要です。

【ステップ2:デザイン制作(約3週間~1.5ヶ月)】

要件定義で固めた骨格(ワイヤーフレーム)に、企業の個性や世界観という「肉」をつけていくのがデザイン制作のフェーズです。ホームページの第一印象を決定づけ、ユーザーのエンゲージメントを左右する重要な工程です。

▼デザインコンセプトの策定

まず、サイト全体の雰囲気や方向性を定める「デザインコンセプト」を決定します。企業のブランドイメージやターゲットユーザーの好みを考慮し、「先進的でクール」「温かみがあり信頼できる」「ポップで親しみやすい」といったキーワードを基に、使用する色(メインカラー、アクセントカラー)、フォント、写真やイラストのテイストなどを定義します。これは「トーン&マナー(トンマナ)」と呼ばれ、サイト全体に一貫性を持たせるための重要な指針となります。

▼トップページデザインの作成と合意形成

通常、サイトの「顔」となるトップページのデザイン案から制作を開始します。ここでコンセプトが正しくビジュアルに落とし込まれているか、主要な情報への導線が分かりやすいかなどを確認し、関係者間での合意を形成します。この段階で方向性を固めることで、下層ページのデザイン制作がスムーズに進行します。

▼下層ページのデザイン展開

トップページのデザインで合意が取れたら、そのトンマナを踏襲して、サービス紹介ページや会社概要ページといった下層ページのデザインを展開していきます。単に見た目の美しさを追求するだけでなく、ユーザーが迷わず直感的に操作できる「使いやすさ(UI:ユーザーインターフェース)」と、サービス利用を通じて得られる快適な「体験(UX:ユーザーエクスペリエンス)」を考慮して設計することが、訪問者の満足度を高め、最終的な成果に繋がるサイトの鍵となります。この段階では、制作会社から提出されたデザイン案に対して、具体的なフィードバックを重ねて完成度を高めていきます。フィードバックの際は、「なんとなく違う」ではなく、「このボタンはもう少し目立たせたい」のように具体的に伝えることが重要です。

【ステップ3:開発・コーディング(約1ヶ月~2ヶ月)】

完成したデザインデータを、実際にウェブブラウザ上で表示・操作できるようにプログラムを組み上げていく、いわばサイトに命を吹き込む工程です。ここからは専門的な技術領域に入ります。

▼フロントエンド開発(コーディング)

デザイナーが作成したデザインカンプ(完成見本)を基に、HTMLで文章構造を、CSSで見た目を、JavaScriptで動きやインタラクションを実装していきます。これらはユーザーが直接目にする部分であり、「フロントエンド」と呼ばれます。デザインをピクセル単位で忠実に再現する技術力はもちろん、近年のウェブサイトでは必須となった、スマートフォンやタブレットなど異なる画面サイズでも表示を最適化する「レスポンシIVEデザイン」への対応もここで行われます。

▼バックエンド開発

一方で、ユーザーの目には直接見えないサーバー側の処理やデータベースの構築を行うのが「バックエンド」開発です。例えば、ブログやお知らせなど、お客様自身で更新できる仕組みであるCMS(コンテンツ管理システム)の導入や、お問い合わせフォームから送信されたデータを処理する仕組み、会員情報を管理するデータベースの設計などがこれにあたります。代表的なCMSであるWordPressの導入や、必要な機能のカスタマイズもこの段階で行われます。

この開発フェーズは、制作会社内のエンジニアが主導で進めますが、実装する機能の仕様確認などで、依頼者側との連携が必要になる場面もあります。

【ステップ4:コンテンツ作成・入稿(並行作業)】

ホームページという「器」はできても、中に入れる「魂」がなければ意味がありません。その魂こそが、文章、写真、イラスト、動画などの「コンテンツ」です。この作業はデザインや開発と並行して、依頼者側で準備を進めることが多く、実はプロジェクト全体のスケジュールに最も影響を与えやすいボトルネックとなるポイントです。

▼コンテンツの企画・準備

どのような情報をどのページに載せるか、事前にコンテンツリストを作成し、誰が・いつまでに準備するのかを明確にして、計画的に進めることが求められます。特に、以下のコンテンツは準備に時間がかかる傾向があります。

〇専門的な文章(原稿) : サービスの詳細な説明や専門的なコラムなど、社内の専門部署や役員のレビューが必要なもの。

〇写真・動画素材 : プロのカメラマンによる役員やスタッフ、社屋、商品の撮影が必要なもの。

〇導入事例 : 顧客への取材許可、日程調整、原稿確認など、多くの調整が必要なもの。

▼SEOを意識したライティング

ただ情報を羅列するだけでなく、検索エンジンで上位表示されるためのSEOライティングも重要です。ターゲットキーワードや関連キーワードを自然な形で盛り込み、ユーザーの検索意図を満たす、専門性・権威性・信頼性の高いコンテンツを作成することが求められます。

▼システムへの入稿作業

準備したテキストや画像を、完成したCMSなどのシステムに登録していく作業が「入稿」です。この作業を依頼者側で行うのか、制作会社が行うのか、事前に役割分担を明確にしておく必要があります。依頼者側で行う場合は、CMSの操作方法に関するレクチャーを受ける時間を確保しておくことも大切です。

【ステップ5:テスト・確認(約1週間~2週間)】

いよいよ公開が近づいてきました。その前に、完成したホームページが仕様書通りに動作するか、品質に問題はないかを多角的にチェックする、品質保証の工程です。ここで不具合を残したまま公開すると、企業の信頼を損なうことにもなりかねません。

▼制作会社による内部テスト

まず、制作会社側で入念なテストを実施します。

〇表示確認 : 誤字脱字、リンク切れ、画像の表示崩れなどの基本的なチェック。

〇動作確認 : 問い合わせフォームが正しくデータ送信するか、ボタンやアニメーションが意図通りに動くか

〇クロスブラウザ・デバイスチェック: 様々なブラウザ(Chrome、Safari、Edgeなど)やOS、

デバイス(PC、スマホ、タブレット)でレイアウトが崩れずに表示・動作するかを確認。

〇表示速度テスト : ページの読み込みが遅くないか、ツールを用いて計測・改善。

▼依頼者による検収

内部テスト完了後、依頼者側でも本番同様のテスト環境で最終確認作業(検収)を行います。仕様書や要件定義書と照らし合わせ、すべての機能や表示が要求通りかを確認します。ここで問題が見つかれば修正作業(手戻り)が発生するため、検収期間として余裕を持ったスケジュール設定が望ましいです。

【ステップ6:公開・運用開始】

最終確認が完了し、すべての準備が整ったら、いよいよホームページをインターネット上に公開します。ドメインとサーバーを紐づけ、データをアップロードし、世界中の誰もがアクセスできる状態にします。しかし、公開はゴールではなく、ビジネスを成長させるための新たなスタート地点です。むしろ、ここからが本当の始まりと言えるでしょう。

〇保守・運用: サイトを安定して稼働させるためのサーバー監視やセキュリティ対策、

定期的なソフトウェアのアップデート、データのバックアップなど。

〇更新 : ブログ記事の追加、新サービスの情報掲載、実績の更新など、サイトの情報を常に新鮮に保つための作業。

〇分析・改善: Googleアナリティクスなどのツールを用いてアクセスデータを分析し、ユーザーの行動を把握。

そのデータに基づいてコンテンツの改善や新たな施策を立案し、実行するPDCAサイクルを回していく。

公開後の運用体制(誰が、何を、どのくらいの頻度で行うか)についても、制作段階から事前に検討し、制作会社と保守運用契約を結ぶなどの準備をしておくことが重要です。

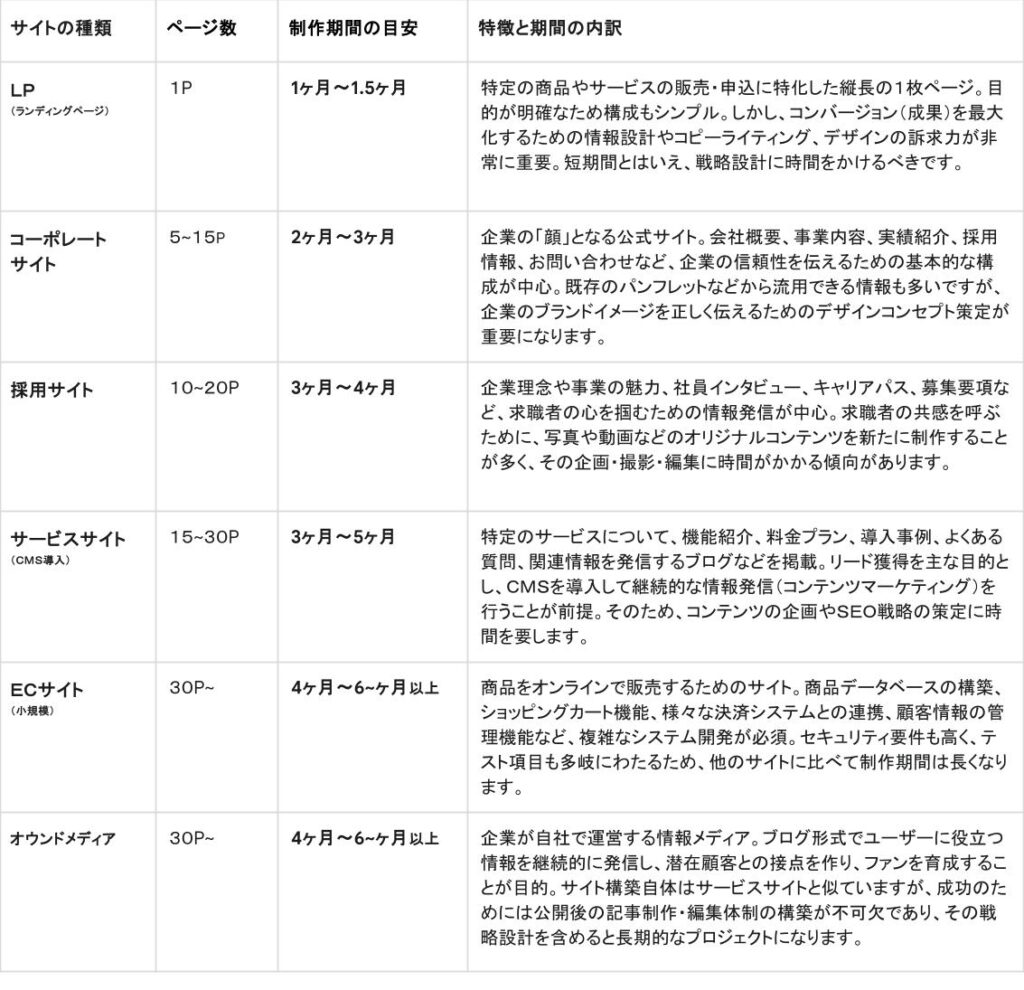

サイト種類別に見るホームページ制作期間の目安

制作したいホームページの種類によって、実装する機能や作成するページ数が大きく異なるため、制作期間も自ずと変わってきます。ここでは、代表的なサイトの種類ごとの特徴と、一般的な制作期間の目安を、より具体的にご紹介します。自社の事業目的と照らし合わせ、最適なサイト種類と必要な期間を予測するための参考にしてください。

※上記の制作期間はあくまで一般的な目安です。決済機能の有無、会員機能の複雑さ、外部システム(例:顧客管理システム、MAツール)との連携、多言語対応など、個別の要件によって期間は大きく変動することを念頭に置いてください。

ホームページ制作の期間が変動する5つの主要因

計画通りにスケジュールを進行させるためには、どのような要因で期間が変動するのか、そのリスクを事前に深く理解し、対策を講じておくことが極めて重要です。多くのプロジェクトでは、技術的な問題よりも、人間系の問題、つまりコミュニケーションや意思決定の遅れが遅延の主たる原因となります。

1.ホームページ自体の規模やページ数

これは最も直感的で分かりやすい要因です。5ページ程度のシンプルなコーポレートサイトと、ブログや多数の実績紹介、詳細な製品情報ページを含む数十ページに及ぶ大規模サイトでは、単純に作成すべきデザインデータやコーディングの量が数倍から数十倍になります。それに比例して、コンテンツ作成、入稿、テストにかかる工数も雪だるま式に増加し、全体の期間が長くなります。プロジェクト開始前の企画・要件定義フェーズでサイトマップを作成し、全体のページ数を確定させることが、正確な見積もりとスケジュール策定の絶対的な基礎となります。

2.搭載する機能の複雑さ

現代のウェブサイトは、単に情報を見るだけの場所ではありません。お問い合わせフォームのような基本的な機能に加え、以下のような高度で複雑な機能を実装する場合は、その設計・開発・テストに相応の追加期間が必要となります。

〇会員登録・ログイン機能 : 顧客情報のデータベース設計、パスワード管理、マイページ機能など。

〇オンライン予約・販売システム: 在庫管理、カレンダー予約、クレジットカード決済システムとの連携。

〇外部システムとのAPI連携 : 顧客管理システム(CRM)やマーケティングオートメーション(MA)ツールと

データを同期させるための開発。

〇高度な検索機能 : 複数の条件を組み合わせてサイト内情報を検索できる機能。

これらの機能を一からオリジナルで開発する場合(フルスクラッチ開発)は特に期間が長くなります。要件定義の段階で、機能の優先順位をつけ、「本当に今必要か」「将来的な拡張でも良いのではないか」を冷静に精査することが求められます。

3.確認や素材提供のスピード(最大のボトルネック)

制作プロセスでは、デザイン案の確認、仕様の承認、原稿や写真といった素材の提出など、依頼者側の協力がプロジェクト進行の生命線となります。これらの確認や提供が遅れると、制作会社は次の作業に進むことができず、プロジェクト全体が停滞してしまいます。特に、以下のようなケースは、全体のスケジュールを数週間から1ヶ月以上遅延させる最大の要因になり得ます。

〇担当者の承認プロセスが複雑 : 担当者→上長→役員…と、確認の階層が多くフィードバックが戻ってくるまでに時間がかかる

〇関係部署が多い : 複数の部署から意見を集約する必要があり、意見がまとまらない。

〇素材の準備が遅々として進まない: 原稿執筆や写真撮影が後回しにされ、いつまでも素材が揃わない。

これらの遅延は、制作会社のリソースを拘束し、追加コストの原因にもなりかねません。

4.テンプレート利用かオリジナルデザインか

制作方法の選択も期間に大きく影響します。

〇テンプレート利用 : 既存のデザインテンプレートを利用すれば、デザインやコーディングの工程を大幅に短縮でき、

コストも抑えられます。短期間で最低限のサイトを立ち上げたい場合に有効です。

〇オリジナルデザイン: 企業のブランディング、独自の強み、戦略的なユーザー体験を追求する場合、

完全オリジナルデザインで制作します。一からコンセプトを練り、情報設計を行い、

デザインを制作するため、より多くの時間と費用が必要になりますが、他社との差別化を図り、

ビジネス成果に繋がりやすいというメリットがあります。

どちらが良いかは、ホームページの目的、事業における重要度、そして予算に応じて慎重に判断すべき点です。

5.CMSの導入やカスタマイズの有無

ブログやお知らせを手軽に更新できるCMS(代表例:WordPress)は非常に便利ですが、その導入作業自体にもサーバー設定やインストール、初期設定などの時間が必要です。さらに、標準機能だけでは要件を満たせない場合、独自のカスタマイズが必要になります。

〇特定の権限を持つユーザーだけが特定のページを編集できるようにしたい(権限管理のカスタマイズ)。

〇独自の入力項目(カスタムフィールド)を追加したい。

〇特定のカテゴリーの記事だけをトップページに表示させたい。

こういったカスタマイズは、追加の開発期間を要し、全体のスケジュールを延長させる要因になります。

制作スケジュールを遅らせないための4つの実践的なコツ

プロジェクトを円滑に進め、納期遅延という最悪の事態を防ぐためには、制作会社に丸投げするのではなく、依頼者側が主体性を持って事前準備とプロジェクト管理に関わることが非常に重要です。ぜひ以下の4つの点を強く意識してプロジェクトに臨んでみてください。

1.事前にサイトの目的やゴールを具体的にしておく

プロジェクトを開始する前に、「なぜホームページを作るのか」「制作後にどのような状態になっていたいのか」を、可能な限り具体的かつ定量的に定義し、社内の関係者全員で合意形成しておくことが最も重要です。

例えば、「ホームページをリニューアルして、月間のお問い合わせ件数を現在の5件から20件に増やす」「採用サイトからの直接応募比率を50%まで高める」といった具体的な数値目標(KPI)まで落とし込みましょう。目的が明確であれば、制作の各段階でデザインや機能に関する判断基準がブレず、「あれもこれも」という機能の追加要望を防ぎ、制作会社とのコミュニケーションもスムーズになります。「なぜ作るのか」という原点を常に意識し、プロジェクトの羅針盤とすることが成功への近道です。

2.原稿や写真などの素材を最優先で準備する

ウェブサイトに掲載する文章(テキスト)や写真、ロゴデータなどは、プロジェクトの遅延要因として最も頻繁に挙げられるものです。これを防ぐためには、プロジェクト開始と同時に「どのページに、どのような内容の、テキストと写真が、何点必要か」をリストアップした「コンテンツ計画表」を作成し、準備に着手することです。

〇役割分担の明確化: 自社で準備する範囲と、制作会社にライティングや写真撮影を依頼する範囲を明確に分けます。

〇早期着手 : 特に、新たに撮影が必要な写真や、経営層の承認が必要な専門的な内容の原稿は、想定以上に準備に時間がかかることを見越して、制作の初期段階から着手しましょう。

〇仮素材の活用 : すべての素材が完璧に揃うのを待つのではなく、一旦仮のテキスト(ダミーテキスト)や画像を入れて制作を進め、後から差し替えるという進め方も有効です。

コンテンツ準備を制する者が、スケジュールを制します。

3.社内の確認担当者や意思決定フローを確立しておく

デザインや仕様の確認プロセスが曖昧だと、プロジェクトは必ず停滞します。これを避けるため、以下の体制を構築しましょう。

〇メイン担当者を一人に絞る: 社内の窓口となるメイン担当者を一人に定め、その担当者が責任を持って各部署からの意見を取りまとめ、制作会社へのフィードバックを一元化する体制を整えます。

〇意思決定フローの明確化 : 「誰が」「いつまでに」確認し、最終的な意思決定を下すのかというフローを事前に明確にし、関係者全員に共有します。これにより、社内での意見のたらい回しや、複数人からの矛盾した指示による混乱を防ぎ、制作会社へスムーズかつ的確にフィードバックすることが可能になります。

〇確認期間を確保する : スケジュールを組む際に、社内確認のための期間をあらかじめ確保しておくことも重要です。

迅速で明確な意思決定は、手戻りを減らし、結果的にサイトの品質向上にも繋がります。

4.制作会社と密にコミュニケーションを取る

制作会社を単なる「外注先」と捉えるのではなく、プロジェクトを成功に導く「パートナー」として認識し、信頼関係を築くことが不可欠です。

〇定例会議の実施: 週に1回など、定期的に進捗確認の会議を設定し、課題や懸念点を共有する場を設けましょう。

〇ツールの活用 : ChatWorkやSlackといったビジネスチャットツールを活用し、日々の細かな確認や情報共有を迅速に行えるようにします。

〇遠慮しない姿勢: プロジェクト進行中に生じた疑問や不安は、「こんな初歩的なことを聞いても良いのだろうか」と遠慮せず、些細なことでもすぐに相談・共有しましょう。早期の軌道修正が、後の大きな手戻りを防ぎます。

お互いの状況をこまめに共有できる仕組みを作ることで、認識のズレを未然に防ぎ、「共に作り上げる」という意識を持ってプロジェクトを進めることができます。

ホームページ制作の期間は、一般的なコーポレートサイトで3ヶ月~4ヶ月が目安となりますが、その内容は多岐にわたり、サイトの種類、機能の複雑さ、そして何よりもプロジェクトの進め方によってスケジュールは大きく変動します。最も重要なのは、制作の全体像と各ステップの流れを深く理解し、自社の事業目的を明確にした上で、信頼できるパートナー(制作会社)と共に計画的にプロジェクトを進行管理することです。ホームページ制作は、依頼者と制作会社の共同作業であり、どちらか一方の努力だけでは成功しません。この記事で解説した期間の目安やスケジュール短縮のコツを参考に、ぜひ主体的にプロジェクトに関わっていただき、ビジネスの成長に貢献する理想のホームページ制作を実現してください。もし自社の場合はどれくらいの期間が必要か、より具体的なスケジュールを知りたい場合は、一度専門の制作会社へ相談してみることを強くお勧めします。